BLOG

- 「指定校推薦って使った方がお得なの?」

- 「出願すれば落ちないって本当?」

- 「推薦枠はどうやって調べれば良いの?」

「指定校推薦」に興味があって情報を集めている人の中には、今取り上げた疑問や不安を抱いている人は少なくありません。

そこでこの記事では、指定校推薦の利用を検討しているあなたのために、試験の概要、選考方法、受験スケジュールをご紹介します。後半部位では志望大学・志望学部の推薦枠を勝ち取るための対策ポイントまで紹介しています。

実際に指定校推薦を受験するときに役立つ詳しい解説ページも合わせて紹介しているので、ぜひ最後までお付き合いください。

この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。

自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。

高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。

倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。

目次

そもそも指定校推薦とは何か?4つのポイントから解説

まずは指定校推薦の概要をおさえましょう。指定校推薦がどのような仕組みかよくわからない方は特に要チェックです。

指定校推薦は学校推薦型選抜のひとつ

指定校推薦は、学校推薦型選抜と呼ばれる入試方法の中のひとつです。

出願時に高校での一定レベル以上の成績が求められることが多く、よく出願条件として「評定平均◯.◯以上」と記載されています。

学校推薦型選抜には「指定校制」と「公募制」があり、指定校推薦は「指定校制」です。2種類の学校推薦型選抜の違いについては以下のページでまとめています。

参考記事:2種類の学校推薦型選抜の相違点を解説

公募推薦との違い

指定校推薦と公募推薦の違いは、出願条件です。指定校推薦は、大学側から指定された高校の生徒しか出願できません。

一方公募推薦は、「出願条件を満たしている」「学校長の推薦がある」といった2つの条件さえ揃っていれば、どの高校の生徒でも出願できます。

学校推薦型選抜と総合型選抜との違い

大きな違いは学校長の推薦の有無です。学校推薦型選抜は学校長の推薦が必要なのに対し、総合型選抜は学校長の推薦が不要で、出願条件さえ満たしていれば誰でも受験できます。

また学校推薦型選抜は高校3年間の活動状況が重視されますが、総合型選抜では生徒の特技や意欲などを見られるのも特徴です。

高校との信頼関係で成り立っている推薦制度である

指定校推薦の枠は、基本的には大学側との信頼関係のある高校にのみ付与されます。もし通われている高校に大学から推薦枠がない場合は指定校推薦での出願はできません。

指定校推薦では大学は高校を信頼して推薦枠を用意し、高校はその枠に合わせて校内選考を行い推薦に値する生徒を決めます。

このように、高校と大学の信頼関係によって成り立っているため推薦が決まった生徒が不合格になることはほぼありません。

狭き門の入試形式である

指定校推薦は、校内推薦を通過すれば合格率はほぼ100%。しかし各大学・学部が高校に与える推薦枠は、1校につき1〜3人のケースが多いので狭き門です。

特にMARCH・関関同立・早慶といった難関私大の指定校推薦は人気が高いため、校内で推薦枠をかけた校内選考が行われます。

指定校推薦を使って志望大学に入学するには、校内選考を勝ち抜いて募集枠に入らなければなりません。

校内選考で勝ち抜くためには、他の候補者以上の評定平均の高さや課外活動の実績が求められます。

そのため、指定校推薦の推薦枠は簡単に手に入る枠ではありません。非常に狭き門の入試形式であることは知っておきましょう。

参考記事:この推薦入試がほぼ必ず合格する理由とは?

高校1年生~高校3年生の夏までの過ごし方が評価される

指定校推薦は、高校1〜3年までの評定平均・課外活動の実績・出席日数といった、高校3年間の過ごし方を総合的に評価した上で校内選考の結果が決まります。

そのため、高校2年生の後半や高校3年生から対策を始めるのでは校内選考の突破は難しいでしょう。

指定校推薦で難関大学や人気の大学に合格したい場合は、高校1年生から推薦を意識した過ごし方が求められます。

特に評定平均を高めることや皆勤賞を目指すこと、課外活動で実績を作ることが重要です。これらのことを高校1年生から行えば校内選考の突破確率が高まります。

指定校推薦の校内選考及び入試の流れ

次に指定校推薦の出願〜合格までの流れを解説します。指定校推薦の流れをイメージできるので、受験予定の方や保護者の方は目を通してみてください。

今年度の指定校推薦枠を確認する

推薦枠の一覧は高校3年生の6月ごろに発表されます。指定校推薦枠は毎年変更されるため、去年枠があった大学・学部の枠がなくなっているケースも少なくありません。

一覧を確認し、推薦枠がある大学の中から志望校を決めます。推薦枠の一覧にない大学・学部学科は指定校推薦で受験できません。

参考記事:通っている高校にある推薦入学先の探し方

出願する大学・学部を決める

推薦枠の一覧が出たら、次はどの大学・学部に出願するかを決めます。

出願先を選ぶ時には、大学が提示している出願条件を満たしているか・校内選考は勝ち抜けられそうか、など総合的に判断しましょう。

指定校推薦で出願できるのは1校のみですが、校内選考の段階では複数の大学への応募を認めてくれる高校もあります。

ただし人気のある大学の枠はすぐに埋まってしまうので、選べる大学が少なくなることは理解しておきましょう。

校内選考に応募する

指定校推薦枠を決める校内選考は、一般的に1学期の期末テスト明けから2学期の頭にかけて行われます。

指定校推薦の枠がある大学・学部・学科の一覧表と周囲の同級生の動向も考慮した上で、志望校の選考に応募しましょう。

実際に応募が始まり予想以上に選考が厳しそうだった場合は、より通過しやすそうな大学に変更するのもひとつの手です。

関連記事:校内選考を勝ち抜く人の特徴とは?

校内選考の審査が行われる

校内選考の応募が終わった後に行われるのが、校内で行われる審査です。

大学・学部から与えられた枠内に応募者が収まった場合は簡単な成績チェックのみのケースが多いですが、枠に対して応募者が多かった場合は推薦者を選ぶための審査が行われます。

審査ではレポートやテストなど校内選考用の課題が出る場合もあり、対策が欠かせません。

また学校によっては、学校長や学年主任との面接が行われることもあります。面接が行われる際には事前に面接の練習が必要です。

なお、指定校推薦の審査の際に確認される主な項目については以下のページでまとめております。

参考記事:指定校推薦の校内選考の審査で見られている項目とは?

校内選考の審査結果が出る

校内選考の審査結果が出ると、推薦枠に入れたかどうかがわかります。

もし推薦枠に入れなかった場合は残っている指定校推薦枠に応募するか、一般入試や他の推薦入試などに切り替えるか選びましょう。

指定校推薦枠の決定は、だいたいどの高校でも10月ごろに完了します。

参考記事:推薦対象者に選ばれなかった時の動き方

校内選考で選ばれた大学・学部への出願を行う

校内選考で推薦枠に選ばれたら、大学・学部へ出願を行います。

指定校推薦に出願する際に必要になる代表的な出願書類の一例は以下の通りです。

- 入学志願票

- 志望理由書

- 調査書

- 推薦書

提出するのは主にこの4つですが、大学によって必要な書類の種類や書式、送付方法が異なります。

出願時には必ず大学・学部の公式サイトで出願方法を確認しましょう。

大学に課される試験対策を行う

指定校推薦は出願すればほぼ合格できますが、出願後の試験がないわけではありません。

指定校推薦の試験では、面接・小論文・プレゼンテーションなどが課せられる他、大学によっては共通テストの受験を課すところもあるので、それぞれ対策を万全にしておきましょう。

指定校推薦の試験内容は、募集要項や大学の公式サイトなどで確認できます。

試験本番日に試験を受ける

試験本番では、遅刻や忘れ物、服装の乱れなどは厳禁です。試験当日に焦らないよう、前日にはしっかり準備しておきましょう。

大学までの経路を確認しておくと安心です。当日乗る交通機関だけではなく、乗り遅れや遅延があった際に使える経路までチェックしておきましょう。

合否発表が行われる

12月ごろになると指定校推薦の合格発表が行われます。最近では大学の公式サイト上で発表するケースが多く見られます。

合格発表ページの閲覧期間が制限されている大学もあるので、期間中に必ず確認しましょう。

合格後は入学手続きをする

合格が確認できたら入学手続きを行います。

入学手続きは基本的に入学金の支払いで完了しますが、大学ごとに独自の手続きを設けている場合もあります。

例えば早稲田大学では、入学手続きの一環として共通テスト(英数国)の受験が必要です。

参照元:早稲田大学の公式サイト

入学手続きに不備があると合格取り消しとなってしまうため、手続きの内容や期日はしっかりと確認しておきましょう。

入学前課題に取り組む

指定校推薦は12月ごろに合格が決まるため、多くの大学では入学前課題を出しています。

課題の内容は指定された問題集の取り組みや課題図書の読解、eラーニングの受講など大学によってさまざまです。

入学前課題は、一般選抜の入学者と推薦入学者の学力レベルを合わせることを目的として行われます。

そのため、きちんと取り組まないと入学後の授業についていけない恐れがあるので、課題が出された場合は必ず取り組みましょう。

大きな問題を起こさずにきちんと高校を卒業する

指定校推薦は合格して終わりではありません。合格先の大学へ進学するためには、何も問題を起こさず高校を卒業する必要があります。

また一般選抜を受ける生徒は2月ごろまで真剣に勉強しているため、勉強の邪魔をしないよう静かに過ごしましょう。

大学に入学をする

入学手続きや入学前課題をきちんと行い、大学入学日を迎えます。これで正式に入学です。

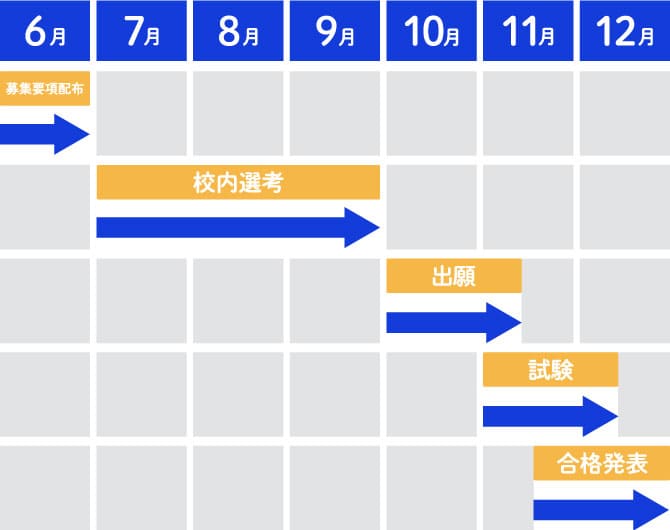

意外と知らない受験スケジュール

指定校推薦は、6月ごろに該当年度の募集要項が配布され、7〜9月に校内選考、11月に出願、12月に試験、12〜1月に合格発表というスケジュールで行われます。

大学によってスケジュールは異なりますが、一般的には年内で合格まで決まるケースが多いです。

関連記事:指定校推薦はいつ決まるのか?

主な5つの出願条件

次に指定校推薦を受けるために満たさなければならない5つの出願条件について、それぞれ解説します。

出願条件で指定される評定平均を満たす

指定校推薦では、出願条件として「評定平均」が設定されることが多いです。

評定平均は高校1年生から3年の1学期までの評定を合計して出た数値を、科目数で割ることで算出される平均値のこと。評定平均の最大値は5段階評価であれば5.0です。

出願条件として求められる評定平均は3.0〜4.0ほどの大学が多く、難関の私立大学の場合であっても4.3程度以下であるケースが多く見られます。

ただし出願条件の評定平均は出願するための最低ラインです。そのため出願時の評定平均を満たしていても、校内選考を突破するには十分ではありません。

人気の大学を受験するのであれば、校内選考で同級生に負けないようになるべく高い評定平均をキープしましょう。

高校の卒業見込みがあること

出願条件の2つ目は、高校の卒業見込みがあることです。進級や卒業が危ういようでは指定校推薦への出願は厳しいです。

欠席・遅刻の日数が規定日数以下であること

出願条件の3つ目は、欠席・遅刻日数が基準以下であることです。

条件としている大学はそこまで多くありませんが、一定数の大学が欠席・遅刻日数によって受験生を選抜しています。

そのような大学には、評定平均が出願条件より高くても欠席や遅刻が多ければ原則出願できません。

参考記事:指定校推薦では欠席・遅刻は何回まで可能?

出願の際に必要になる英検を取得する

大学の中には、「評定平均○○以上に加えて2級以上の英検を保有」といったように、出願時に英検の取得が必要なケースがあります。

出願条件に英検2級が課されているにもかかわらず、英検2級を取得していない場合は出願できません。それ以前に、出願前に行われる校内選考の場で落ちる可能性が高いでしょう。

そのため、指定校推薦の利用を考えているのであれば、出願条件として課される級やスコアー以上の英検(英検CSEスコアー)の取得が必須である点は押さえておきましょう。

もし出願時までに課される英検の取得が難しければ、出願条件に英検の取得が課されない大学の指定校推薦枠に応募をするのがおすすめです。

校内選考の審査を突破すること

出願条件の5つ目は、校内選考を突破して推薦枠を勝ち取ることです。

指定校推薦は大学から出願できる枠が指定されているため、校内選考を突破して枠内に入らなければ出願できません。

校内選考では、評定平均だけではなく学校での生活態度や課外活動の実績などが評価されます。そのため生活態度や先生からの印象が悪いと、選考を突破するのは難しいでしょう。

また同級生と推薦枠を争うことになった場合は、評定平均が高い方、欠席・遅刻日数が少ない方が選ばれます。

校内選考を突破するためにも、評定平均や生活態度には日頃から気をつけて過ごしましょう。

推薦枠を利用するメリットとデメリット

次に指定校推薦のメリットとデメリットを解説します。指定校推薦での受験を考えている方は、こちらをチェックした上で受験するかどうか検討してみてください。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 合格の可能性が高い | 1つの大学しか受験できない・選択肢が少ない |

| 一般選抜より早く合格が決まる | 合格したら辞退できない |

| 学力以上の大学に合格できる可能性がある | 校内選考の競争率が高い |

| 受験費用を抑えられる | 3年間学業を頑張らなければならない |

メリットとデメリットに関するより詳しい解説は、以下の記事に記載しています。指定校推薦を受けるかどうか検討中の方は目を通してみてください。

推薦枠を獲得するために対策すべき6つのポイント

指定校推薦は、校内選考を突破して推薦枠を獲得するのが大きな関門です。そのため指定校推薦枠を獲得したいなら、ここで紹介する6つのポイントをもとに対策しましょう。

評定平均を上げられるだけ上げる

校内選考で評価の対象となるのは、まず評定平均です。評定平均が他の応募者より高ければ、ほぼ問題なく推薦枠を勝ち取れます。

評定平均を上げるにはこの3つを意識しましょう。

- 定期テストで高得点を取る

- 提出物を期限内にきちんと提出する

- 授業態度をよくする

なお評定平均は、高校3年生の1学期までの履修科目が合計されて決まります。学校によって定期テストの回数は異なりますが、一般的な回数は以下の通りです。

- 1年生:5回

- 2年生:6回

- 3年生:1回

このことから1、2年生でほぼ評定が決まると言えるため、3年生になってから対策の始めても遅いでしょう。推薦枠を取ることを見越して、1年生のうちから定期テストの対策をすることが重要です。

5教科の対策に加えて、家庭科・体育といった実技教科も評定の対象なので、計画的に勉強して、全教科まんべんなく高得点を取りましょう。

部活や生徒会の活動をしておく

校内選考では、部活や生徒会といった校内での活動も評価の対象です。

部長や生徒会長といった役職についている場合はそれもアピールできます。部活の大会で優秀な成績を収めていれば、さらに高い評価をもらえることも見込まれます。

課外活動で特筆すべき実績を頑張って作る

指定校推薦では課外活動の実績も評価されます。

生徒会や委員会活動、外部でのボランティア活動など、興味のある課外活動には積極的に取り組みましょう。

また課外活動で評価をもらいたいなら、ただ活動に参加するだけではなく実績を作ることが重要です。推薦を目指して課外活動を行う場合は、どんな実績を作れるかも考えておきましょう。

なるべく皆勤賞を目指す

校内選考で同じような成績の人と争う場合、欠席・遅刻日数が少ない方が選ばれます。そのため、推薦を受けたいならなるべく皆勤賞を目指しましょう。

学校の先生やクラスメートと仲良くしておく

校内選考で生徒を選ぶのは、学校長や学年主任、進路担当の先生などです。

基本的に、選考は評定平均・課外活動・出席日数といった客観的な項目で評価しますが、選ぶのが学校の先生である以上、先生からの印象が悪い生徒は不利です。

日頃から先生やクラスメートと良好な関係を築き、「この生徒なら推薦したい!」と思ってもらえるようにしましょう。

最低でも2級以上の英検を取得する

指定校推薦を利用するのであれば、最低でも英検2級、可能であれば準1級以上の取得を目指したいところです。

なぜなら、大学の中には指定校推薦の出願の際に「英検準1級を取得」、「英検CSEスコア〇点以上」といった条件を設けている大学があるためです。

加えて、高校内で行われる校内選考におけるチェック項目のひとつになることもあります。

そのため、出願時に英検が求められない大学の指定校推薦枠に応募する際にも、英検の有無によって結果が左右されると言えるでしょう。

指定校推薦が向いている人と向かない人

次に指定校推薦が向いている人と向いていない人の特徴を、それぞれ紹介します。

向いている人の特徴

指定校推薦に向いている人の特徴としては以下の4つがあげられます。

指定校推薦に向いている人の4つの特徴

- 行きたい大学・学部の指定校推薦枠がある

- 高校1年生から好成績をキープしている

- 課外活動をしている

- 最低でも2級の英検がある人

指定校推薦は、もともと高校の成績や生活態度が良い人ならそこまで頑張らなくても合格できる可能性が高いです。

憧れている大学の推薦枠があるなら、使わない手はありません。校内選考を突破できればほぼ確実に合格できるので、突破する能力や経験がある人はぜひ利用しましょう。

向いていない人の特徴

一方指定校推薦が向いていない人の特徴は、以下の3つです。

指定校推薦に向いていない人の3つの特徴

- 国立大学志望

- 行きたい大学の指定校推薦枠がない

- 校内選考の突破が難しい

指定校推薦は在籍している高校に推薦枠がなければ利用できません。国立大学では指定校推薦を実施していないため、国立志望の場合も不向きです。

また行きたい大学・学部の推薦枠があったとしても、評定が低かったり遅刻や欠席が多かったりする場合は校内選考の突破が難しいでしょう。

指定校推薦で課される課題・試験

指定校推薦の試験では、以下のような課題が出されます。

| 主な試験項目 | 各項目の説明 |

|---|---|

| 志望理由書 | 高校時代に学んできたことや志望動機、大学入学後にやりたいことを書く。 |

| 小論文 | 提示されたテーマについて書くものや課題文を読んだ上で書くものなどがある。 テーマは学部学科によりさまざま。 |

| 面接 | 個人面接とグループ面接があり、面接官と質疑応答を行う。 大学によっては学部学科に関連した知識を問う口頭試問が実施されることもある。 |

| プレゼンテーション | 課題に沿ってプレゼン資料を作成し発表するものと、志望動機や自己PRプレゼンを行うものなどがある。 |

| 学力試験 | 簡単な学力試験が課されるケースや共通テストで指定科目を受験する事が求められるケースがある。 |

志望理由書

志望理由書では上手に自己PRすることがポイントです。志望大学に入学する意義をきれいにまとめていなければいけません。

加えて自分の将来を見越して、大学で学びたいことや取り組みたいことも明確にする必要があります。

文章を書く際は、誤字脱字などのミスがないかはもちろん、読みやすい文章にまとまっているかについてもチェックしましょう。

参考記事:指定校推薦の志望理由書の特徴とは?

小論文

小論文は、理由や根拠を明確にした上で自分の意見が上手にまとめられているかを見る試験項目です。「序論・本論・結論」の3構成で作れば、読みやすい文章に仕上がります。

小論文のテーマは大学によって異なりますが、志望する大学や学部と関連性のあるテーマを取り上げているところが多く見られます。なかには過去問を公表している大学もあるので、その情報をもとに対策するのもひとつです。

面接

面接で聞かれる内容は大学によって異なりますが、自己PRや志望理由、自分が将来どうなりたいかなどを尋ねられる場合が多いです。

自分の言葉でしっかりと説明ができるかどうかも見られる可能性が高いので、模擬面接を通じて先生からアドバイスをもらうのも良いでしょう。

過去の面接問題があるかどうかを学校に確認してみるのもおすすめ。そうすれば出題傾向がある程度分かるはずです。

プレゼンテーション

プレゼンテーションのベースとなるのは、志望理由書や面接、小論文の内容です。言いたいことが伝わりやすいようなシンプルなつくりにするのがポイント。伝えること・伝えなくても良いことを整理しましょう。

学力試験

指定校推薦で学力試験を課すところは少なめですが、最近では共通テストや大学独自の学力試験の受験を求められることも増えています。

指定校推薦の学力試験は、基礎学力を測る目的で学力試験が行われることが多いため、一般入試や他の推薦入試の学力試験よりも難易度は低めです。

とはいえ、まったく対策をしない場合は合否に影響が出る場合があるので、過去問を見直すなどの対策をしておきましょう。

学校にある推薦枠の調査方法

指定校推薦枠は、毎年6月ごろに高校3年生向けに発表されます。そのためこの発表前に推薦枠を調べたい時は、以下の方法を試しましょう。

- 高校の進路指導主任に聞く

- 大学が発表している前年度の指定校推薦からの入学者数を参考にする

- 高校の公式サイトやパンフレットを参考にする

- 高大連携を進めている大学があるか調べる

より詳しく指定校推薦枠の調べ方を知りたい場合はこちらの記事がおすすめです。

指定校推薦に関するQ&A

最後に指定校推薦でよく挙げられる疑問をQ&A方式で紹介します。

指定校推薦は積極的に狙うべきものなの?

憧れの大学・行きたい大学の枠があれば積極的に狙っていくのがおすすめです。

しかし早稲田や慶應、MARCHといった人気大学は校内選考がかなり熾烈になることもあるので注意しましょう。

指定校推薦は枠を勝ち取れるかどうかが勝負のため、校内選考を突破できる自信がない場合は無理して挑戦するのは得策ではありません。

欠席日数は指定校推薦に関係する?

出願条件に欠席・遅刻日数が定められている場合は、基準以下でないと原則出願できません。これは大学によって異なるため、先生に確認しましょう。

また出願条件ではなくても、欠席・遅刻日数は校内選考での評価基準のひとつです。遅刻や欠席が多いと、学ぶ意欲が足りないと判断されることがあります。

推薦枠を持っている高校が欠席日数の多い生徒を推薦すると、次年度以降の推薦枠に影響が出る可能性があるためです。

ただし、配慮すべきような欠席理由がある場合は別。その場合は、指定校推薦の提出書類のひとつである「調査書」に記載します。(学校の先生が対応)

選考で評定平均が同じライバルがいた場合、欠席・遅刻日数の少なさで推薦枠が決まることもあるので注意してくださいね。

自分よりレベルの高い大学を指定校推薦で狙うべきか?

指定校推薦でレベルの高い大学を狙うのは悪いことではありませんが、大学のレベルだけで判断するのは少しもったいないでしょう。

大学のレベルだけではなく大学で自分が何を学びたいのかを考えた上で、その大学が自分に合っているかを見ることが大切です。

もし自分の学びたいことを学べる環境が整っていて自分に向いていると感じたら、受験を検討してみてください。

指定校推薦に落ちても一般受験できる?

もし指定校推薦に落ちても一般選抜は受験できます。万が一落ちた時のために一般選抜の対策にもしっかり取り組んでおきましょう。

校内選考ではどんな点が見られるの?

校内選考で評価対象となる項目は以下の通りです。

- 評定平均

- 学校での生活態度

- 課外活動の実績

- 欠席・遅刻日数

この中でも特に重要なのは、評定平均。校内選考の評価の大きな割合を占めているため、なるべく評定を上げるよう努力しましょう。

評定平均が足りないと応募できないの?

出願条件として設定されている評定平均に届かない場合、基本的には出願できません。校内選考へ応募すること自体は不可能ではありませんが、突破は厳しいでしょう。

大学が求める評定平均に至らない場合の対策は、こちらの記事でまとめて解説しています。気になる方はチェックしてみてください。

大学が定める評定平均がギリギリでも受かるの?

評定平均が出願条件ギリギリでも、校内選考を突破して推薦枠を勝ち取れれば問題ありません。

大学が求める評定平均以上なら出願できるので、校内選考を突破できればほぼ合格できます。

ただし評定平均がギリギリだと校内選考が不利なので、突破にはコツが必要です。詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

指定校推薦で合格した後は何をすれば良いの?

合格後はいつも通りの生活を心がけましょう。一般選抜を受ける受験生の邪魔にならないよう、合格自慢などはせず静かに過ごすことが大切です。

他の受験方式と併願受験は出来るの?

指定校推薦は合格後必ず入学する必要があるため、原則併願はできません。

高校に内緒で受験することは不可能ではありませんが、指定校推薦で合格した場合は併願先の大学に入学できないことを覚えておきましょう。

指定校推薦って落ちる可能性はあるの?

指定校推薦は、高校と大学の信頼関係によって成り立っているため、学校の推薦を受けられれば基本的に落ちることはありません。

しかし試験日に遅刻・欠席したり、本番の試験の態度が悪すぎたりすると不合格になる可能性もあります。

また無事に合格しても、卒業までにタバコやお酒で問題を起こしたり停学処分を受けたりすると合格取り消しになることもあります。合格したからといって気を抜かないようにしましょう。

推薦枠をもらって試験を受ける際にはほぼ落ちることはありませんが、推薦する生徒を決める校内選考は倍率が高く落ちることがあります。

こちらの記事を参考に、校内選考と試験当日の対策を万全にしておきましょう。

指定校推薦の校内選考に落ちてしまったら……

校内選考に落ちてしまった場合の選択肢は、主に以下の3つです。

- 別の指定校推薦枠を狙う

- 一般選抜で受験する

- 総合型選抜で受験する

別の指定校推薦枠を狙う

他の指定校に推薦枠が残っているかを確認しましょう。ただし、第一志望の大学ではないため妥協しなくてはいけないこと、入学できたとしても入学後にミスマッチが発覚する場合があることを理解しておく必要があります。

一般選抜で受験する

指定校推薦は早い段階で行われるので、スケジュール面においては一般選抜の受験に間に合います。

ただし、一般選抜に切り替える場合は受験のための勉強が必要なので、かなりの労力が必要です。

総合型選抜で受験する

総合型選抜は、評定や課外活動など、選抜基準が指定校推薦と被る部分があるため切り替えやすいでしょう。

以下の記事では、指定校推薦の校内選考に落ちる理由や対処法について解説していますので、参考にしてみてください。

まとめ

ここまで指定校推薦の概要や選考の流れ、主な選考方法など、指定校推薦に関する情報をまとめて解説してきました。

最後に今回の記事の中でおさえておきたいポイントを振り返ります。

記事のポイントまとめ

- 指定校推薦は高校の推薦を受けて受験する入試で、出願すればほぼ合格する

- 高校3年間の評定平均や生活態度、課外活動など、高校生活の総合評価で決まる

- 指定校推薦を受けるには校内選抜を突破し推薦枠を勝ち取る必要がある

- 指定校推薦の入試期間は高校3年の6〜12月で、年内にほぼ合格が決まる

- 指定校推薦での合格を目指すなら、できるだけ高い評定平均が必要

指定校推薦は、日頃から学業成績や生活態度が良い人が利用するとメリットが大きい入試方法です。

行きたい大学・学部の推薦枠が通っている高校にある場合は、ぜひ利用を検討してみましょう!

この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。

過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。

昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。

総合型選抜と公募推薦の対策ガイドを無料でプレゼント

「総合型選抜や公募推薦の利用を考えているけど、何をすれば良いか分からない・・・・」 といった高校生や高校生の親御様のお役に立てればと思い、総合型選抜と公募推薦の対策ガイドを作成しました。

今だけ無料でプレゼントをしているのでぜひお受け取り下さいませ。↓