BLOG

今回は大学入試における総合型選抜(旧AO入試)と推薦入試(現学校推薦型選抜)の違いと、各試験形式が向いている学生像や各試験の評価ポイント等についてご紹介します。

まずは改めての話になるかもしれませんが、令和3年4月入学対象者の試験から各大学入試の名称が以下のよう変更されました。

- 一般入試→「一般選抜」

- AO入試→「総合型選抜」

- 推薦入試→「学校推薦型選抜」

名称の変更だけではなく、今回取り上げる「総合型選抜」も「学校推薦型選抜」も旧来の試験とは出願時期や選考方法に違いが一部発生していす。

合格に繋がる正しい対策をする際にもどちらの試験を選ぶべきかを決めるためにも両者の試験形式の特徴や相違点についてはしっかりと把握することが欠かせません。

そこでここからは総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)の大きな相違点や両者の受験条件等についてご紹介します。

この記事を書いた人:竹内健登(たけうち・けんと)

東京大学工学部卒業。内定率100%の就活塾ホワイトアカデミーの創立者であり、ホワイトアカデミー高等部の校長。

自身の大学受験は東京大学に加えて倍率35倍の特別選抜入試を使って東京工業大学にも合格し、毎年数人しか出ないトップ国立大学のダブル合格を実現。

高校生の受験指導については東京大学在学時の家庭教師から数えると丸7年。現在は大学生の就活支援を通して培った書類添削スキルと面接指導力を武器に総合型選抜並びに公募推薦の指導を担当中。

倍率300倍を超える就活で確かな結果を出してきたメソッドを利用し、過去担当した高校生は全て志望校に合格させている。

目次

総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)それぞれの特徴は?

まずは、総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)の特徴について、簡単に見ていきましょう。

| 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 |

|---|---|

| 出願時期 | |

| 9月以降 | 11月以降 |

| 入学者数の割合 | |

|

国公立:約3~4% 私立:約11% |

国立:約12% 公立:約25% 私立:約42% |

|

主な試験内容 (一次選抜) |

|

| 書類審査 | 書類審査 |

|

主な試験内容 (二次選抜) |

|

|

・小論文 ・プレゼンテーション ・口頭質問 ・実技/各教科・科目に関するテスト ・資格・検定試験の成績等 ・大学入学共通テスト |

・小論文 ・面接 ・プレゼンテーションなど |

| 評価ポイント | |

|

・大学(学部)にとって、求める学生像かどうか ・その大学に入りたいという明確な動機があるかどうか |

・大学側が求める一定水準を満たした学習成績 ・活動実績(勉強・スポーツ・課外活動など) |

参照元:文部科学省|平成31年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要

総合型選抜(旧AO入試)とは

総合型選抜(旧AO入試)とは、各大学が必要としている学生像(アドミッション・ポリシー)に近い学生を探すための試験です。

国立大学では70%以上、私立大学にいたっては80%以上もの大学が取り入れている、とてもメジャーな入試方法です。しかし入学者に対する割合はそれほど高くなく、狭き門と言えます。

学校推薦型選抜とは

一方学校推薦型選抜は、高校の成績や取り組みがとくに評価される受験タイプです。

ちなみに文部科学省が出した「令和2年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」によると、全私立大学の入学者の中で学校推薦型選抜での入学者は約4割強。

つまり学校推薦型選抜(旧推薦入試)は、私立大学の試験において最も利用されている試験形式になっていると言えます。

ちなみに一口に推薦入試と言っても公募推薦と指定校推薦という異なる形式があります。公募推薦と指定校推薦には大きな違いがありますので、それぞれの特徴については以下でご紹介します。

公募制推薦

公募制推薦には、「公募制一般選抜」と「公募制特別推薦選抜」の2種類があります。2種類の公募推薦の違いは以下の通りです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 公募制一般選抜 | 公募制特別推薦選抜や指定校推薦に比べて募集定員が多い |

| 公募制特別推薦選抜 | スポーツや文化活動での高成績、課外活動の実績をアピールできる。 |

*主な課外活動には数学オリンピック、小論文コンテスト、習い事・ボランティア活動、部活動、生徒会活動、海外留学等があげられます。

指定校推薦

指定校推薦の場合、希望者が多い際には学校内での選考(成績・生活態度・課外活動の実績など)があり、それを突破しなければなりません。逆に突破できれば、合格はかなり期待できるでしょう。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 指定校推薦 |

・校内選考に通れば基本的には合格する。 ・公募制の推薦入試に比べ、推薦枠は少なめ。 |

指定校推薦の校内選考は3年生の8月~10月の頭に行われます。そのため、早めの対策が必要です。

指定校推薦と公募推薦の違いに関する詳細は、以下のページでまとめていますので、ご興味があればどうぞ。

⇒2種類の推薦入試の違いを大公開

大前提として知っておくべき違い

次に、大前提として知っておくべき、総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)の違いを見ていきましょう。

受験資格の違い

総合型選抜(旧AO入試)は、要件さえ満たせば誰でも受験できる自由応募入試で、学校長の推薦は基本的にはいりません。一方、学校推薦型選抜(旧推薦入試)は学校長の推薦が必要です。

準備期間の違い

総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)では、出願期間や試験日が異なります。

以下は、2024年度帝京大学の総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)のスケジュールです。スケジュールを確認して、いつから受験準備や対策を始めるべきかの見極めが必要です。

| 受験タイプ | 出願期間 | 試験日 |

|---|---|---|

| 総合型選抜 | 9月14日〜9月29日 | 10月7日・10月8日 |

| 学校推薦型選抜 | 11月1日〜11月7日 | 1月12日 |

参照元:「受験ガイド2024 総合型選抜 学校推薦型選抜編」帝京大学

合格率や難易度の違い

傾向としては、総合型選抜(旧AO入試)よりも学校推薦型選抜(旧推薦入試)の方が合格しやすいと言われています。

帝京大学2023年度の入試結果を参考に見てみましょう。

帝京大学の総合型選抜(旧ao入試)の結果

| 受験者 | 合格者 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 経済学部 | 1098人 | 366人 | 33.3% |

| 国際経済学科 | 229人 | 140人 | 61.1% |

| 法律学科 | 491人 | 215人 | 43.7% |

帝京大学の学校推薦型選抜の結果

| 受験者 | 合格者 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 経済学部 | 191人 | 123人 | 65.3% |

| 国際経済学部 | 27人 | 24人 | 82.7% |

| 法律学科 | 96人 | 79人 | 82.2% |

参照元:「2023年度入試結果」帝京大学

合格率や難易度は大学や学部によってはまちまちです。受験のタイプ別で見ると、上図のように、学校推薦型選抜(旧推薦入試)の方が合格率が高い傾向があります。

学校推薦型選抜(旧推薦入試)は、学校からの推薦をもらうまでの難易度こそ高いものの、それさえ通れば合格率は高いです。

一方総合型選抜(旧AO入試)は、誰でも受験できますが一次選考である書類審査が厳しく、かなりの人数がふるい落とされると思った方が良いでしょう。

向いている人・求められることの違い

総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)では、大学側が求める人物像が異なります。そのため、どちらの入試タイプが自分に向いているかも人によって異なります。

総合型選抜が向いている人と総合型選抜で求められる事

総合型選抜(旧AO入試)とは、各大学が必要としている学生像(アドミッション・ポリシー)に近い学生を探すための試験です。

加えて大学側は、高校時代の実績や経験(エピソード)から、学生がどれだけのやる気や強い意思を持っているかも確認します。

合格を勝ち取るためには、試験で問われる内容の対策に加えて、大学側にアピールできるだけの活動実績を積むことが求められます。

大学側から評価される活動実績が気になりましたら以下をどうぞ。

⇒大学から評価される活動実績と効果的なアピール方法とは?

これらを踏まえると、以下のような人が総合型選抜(旧AO入試)に向いています。

- アドミッションポリシーにマッチしている人

- 探究に意欲的に取り組んで、その成果を出した人

- 高校での課外活動や資格取得などの実績がある人

学校推薦型選抜が向いている人と学校推薦型選抜で求められる事

学校推薦型選抜(旧推薦入試)は、学校長の推薦と大学側が求める出願の条件を満たしていることが必要です。さらに推薦の種類によって、求められる条件が異なります。

以下は、代表的な推薦の種類と求められる条件です。

| 推薦の種類 | 求められる条件 |

|---|---|

| 公募制一般選抜 |

・どの科目も成績が良い 例)「全体の平均が4以上」や、あわせて「英語が4.5以上」といった、特定の教科の指定がある場合もある。 |

| 公募制特別推薦選抜 |

・スポーツ・芸術の分野で実績がある。 ・加えて課外活動に積極的に携わっている。 |

| 指定校推薦 |

・どの科目もかなり成績が良い 例)5段階平均で最低4。ただし、上位校の場合は、5が必要なことも。 |

これらを踏まえると、以下のような人が学校推薦型選抜(旧推薦入試)に向いています。

- 高校の定期テストでの成績が良く、評点平均が高い人

- スポーツやボランティアなどの課外活動の実績がある

総合型選抜と学校推薦型選抜における、書類審査の内容と評価ポイントの違い

続いて、総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)の書類審査の内容や評価ポイントの違いについて比較していきましょう。

総合型選抜(旧AO入試)の書類審査の内容と評価ポイント

文部科学省では、志願者本人の記載する資料(活動報告書、志望理由書等)を積極的に活用するとしています。これらの資料の評価ポイントをまとめました。

| 調査書 | |

|---|---|

| 内容 | 評価ポイント |

| 学校生活に関する書類 |

・欠席の回数 ・履修単位の確認 |

| 志望理由書 | |

| 内容 | 評価ポイント |

| 志望動機や今後の目標など、志望理由をまとめたもの |

・大学が求めている人物像に合致するかが重要になる。 ・面接では志望理由書に記載された内容をもとに質問される場合が多い ・どれだけ大学側の心を動かす内容を書けるかが重要 |

| 自己推薦書 | |

| 内容 | 評価ポイント |

| 自己の長所・アピールしたい点をまとめたもの |

・過去の経験からどのようなことを学んだか、またそこに独自性があるかどうかが重要 ・学んだことを今後どのように活かそうとしているか |

このように学校の成績だけでなく、今までの活動や今後どうなっていきたいかのビジョンを明確にする必要があります。

学校推薦型選抜(旧推薦入試)の書類審査の内容と評価ポイント

学校推薦型選抜(旧推薦入試)の書類審査では、調査書・推薦書(担任や部活の顧問などが作成するもの)・志望理由書・自己推薦書・エントリーシートなどを提出します。

なかでも調査書は、高校生活のさまざまな記録が記され評価の基本となる書類なので、かなり重視されます。

調査書で問われる主な項目と各項目で記述することになる内容は、以下の通りです。

| 主な項目 | 記載内容 |

|---|---|

| 各教科・科目等の学習の記録 | 高校1年次からの科目ごとの成績と、単位数 |

| 各教科の学習成績の状況 | 上記記録の教科ごとの「評定平均値」 |

| 学習成績概評 | 上記成績の状況をA~Eの5段階で分けられたもの |

| 特別活動の記録 | 部活や生徒会など学習以外の活動の記録 |

| 出欠の記録 | 欠席・出席日数など |

このように、1年次からの成績や学習以外の活動実績が記されるため、高校3年間を通し平均的に高い評価を受けていることが必要です。

特に評定平均については高校3年生から頑張っても挽回が難しく、1年生のころから真面目に定期テストを頑張っていた人が有利です。

総合型選抜の合否判定における評定平均の重要度合いや合否判断で利用される主な評価項目が気になりましたら以下をどうぞ。

⇒合否判断のポイントと評定の重要度合いを解説

総合型選抜と学校推薦型選抜における、試験内容の違い

続いて、総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型選抜(旧推薦入試)の二次試験の内容を比較してみましょう。

総合型選抜(旧AO入試)の二次選抜の内容

試験は、書類審査をはじめとした一次選抜と面接や小論文を中心とした二次選抜の2段階方式が主流です。二次試験の内容は学校や学部によってかなり差があるので、志望大学の試験内容を早めに確認しましょう。

以下は、代表的な二次選抜のパターンの一覧です。

| 試験形式 | 試験内容・特徴 |

|---|---|

| 面接 |

・高校での実績や活動内容を確認される ・大学の求める人物像に合っているか、時事問題に対する理解度等を確認される |

|

小論文 × 面接 |

・面接とあわせて、小論文でも適性を確認される <小論文の代表的な形式> ①課題論述型 ⇒与えられた課題に対してイメージを膨らませ、自分の考えを述べる ②文章読解型 ⇒筆者のもっとも伝えたいことを理解し、個人的な意見を述べる ③資料分析型 ⇒内容を分析したうえで、社会的視点から論述する |

|

面接 × 大学入学共通テスト |

・医・薬学部や、理工系学部で行われることが多い ・面接で志望理由や人となりを、テストで基礎学力を確認される |

|

模擬授業 × 面接 |

・体験入学や授業体験に参加後、課題提出・面接などが行われる ・入学後の自身の学習計画や意欲などを確認される |

|

実技試験 × 面接 |

・音楽・美術・体育学部などでよく行なわれる形式 ・面接で活動実績・志望理由などの確認を行い、さらに実技試験で大学のレベルに到達しているか・授業についていけるレベルかを確認される |

|

プレゼンテーション × 面接 |

・与えられた課題に対してプレゼンテーションし、質疑応答が行われる ※事前に、見てもらう資料やパワーポイントでの資料作成が必要 ・面接では、実績や学生像の確認が行われる |

上記の表のとおり、総合型選抜の二次選抜では基本的には面接が行われます。

当日の面接では書類審査の内容をふまえた質問をされることがほとんどなので、提出する書類は必ずコピーを取っておきましょう。

万全を期するためにも、面接前には質問されそうな内容を一通り押さえておき、回答集も作っておくのがおすすめです。

学校推薦型選抜(旧推薦入試)の試験内容

学校推薦型選抜の試験では、小論文・面接・プレゼンテーションなどが行われます。それぞれの注意点を押さえておきましょう。

| 試験内容 | 注意点 |

|---|---|

| 面接 | ・志望動機や自己PRなどは自分の言葉で答えられるよう、事前に準備しておく |

| 小論文 | ・事前に小論文を何本か書き、慣れておく |

| プレゼンテーション | ・パワーポイントの使い方に慣れる ・発表用の原稿を作成し練習する |

試験では、学力以外に人間性や意欲なども確認されます。どのような場合でも、自分の意見をしっかり持っていることが重要です。

おわりに

このように、どちらの試験でも、これまでの学業成績プラスアルファの実績や経験を求められます。一般入試と比べても、決して楽だとは言えません。

しかし、希望の大学に入学できる貴重なチャンスです。希望の大学がある場合は、日頃から受験を意識した生活を心がけることが重要です。

一般選抜と総合型選抜(旧AO入試)の難易度の違いについては以下のページでまとめているのでご興味があればどうぞ。

⇒一般受験との難易度の違いや倍率の差を大公開

この記事の監修者:諏訪孝明

東京大学経済学部卒。学生時代・社会人時代と合わせると受験指導歴は約15年のベテラン講師。

過去受験指導をした生徒数は400人を超えており、東大・早慶・MARCHの合格者も多数。一般選抜だけではなく、総合型選抜・公募推薦の指導歴も豊富であり、旧AO入試時代と合わせると30名以上を担当。

昨年度に関しても公募推薦で上智大学に合格をした生徒の主担任を務め、奇跡の合格獲得を実現。当スクールの高大接続のビジョンに共感し、主任講師という形で当スクールの設立時より参画。

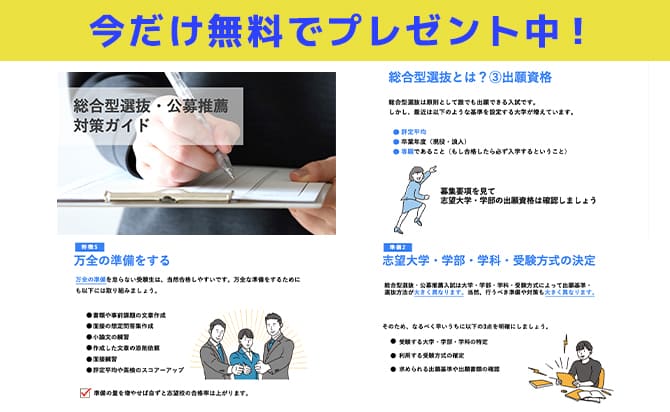

総合型選抜と公募推薦の対策ガイドを無料でプレゼント

「総合型選抜や公募推薦の利用を考えているけど、何をすれば良いか分からない・・・・」 といった高校生や高校生の親御様のお役に立てればと思い、総合型選抜と公募推薦の対策ガイドを作成しました。

今だけ無料でプレゼントをしているのでぜひお受け取り下さいませ。↓